大模型性能掺水严重?北大交出答卷:交互评估+动态出题,死记硬背也没用

发布日期:2025-04-18 浏览次数:

在如今的科技圈,大模型的应用热度不断攀升,似乎每一个新发布的AI产品都带来了革命性的变革。面对如此众多的宣传和技术展示,大家不禁开始怀疑:大模型的性能真如广告中所描述的那般强大,还是只是“掺水”严重?数据训练中大模型的强大能力是否也受限于它的深度学习方式?北大的研究团队似乎给出了一个值得关注的答案:交互式评估和动态出题,才是突破传统“死记硬背”局限的关键。这一创新是如何重新定义大模型性能的呢?我们不妨一起来深入。

大模型的“死记硬背”问题

在很多人眼中,大模型已经成为了人工智能领域的“明星”,无论是自然语言处理还是图像识别,它们都能在短时间内完成高质量的任务。仔细观察就会发现,很多时候这些大模型的表现并不尽如人意,尤其是在面对复杂问题时,往往暴露出“死记硬背”的弊端。这种情况尤其体现在:大模型虽然能够“记住”大量的知识和信息,但它们往往不能根据问题的具体背景和细节做出合理的应对。

你可能会问,难道不应该依赖于大数据量和强大的算力来解决这些问题吗?其实不然,大数据的积累虽然为模型提供了强大的训练基础,但这并不意味着模型能够灵活应对各种复杂的实际情境。死记硬背的模式,更倾向于从已有数据中寻找相似案例,并用这些“模板”来进行预测和生成。当面对全新的问题时,这种方式往往无法提供有效的解决方案,甚至出现误判和低效执行。

动态出题:破解“大模型”局限

北大团队的最新研究为大模型提出了一条突破困境的新思路,那就是动态出题。这一方法的核心思想是,通过不断生成与真实应用场景相关的问题,推动大模型在不断变化的环境中进行自我调适,而不是仅仅依赖已有的数据进行回答。也就是说,模型不再单纯地按照预设的套路来进行推理,而是根据实时的交互过程动态调整。这种方式既能保证模型在熟悉领域中的高效表现,又能让它在面对未知领域时依然能保持较高的准确度。

交互评估:让大模型更具适应性

除了动态出题外,交互评估也是北大团队提出的一个关键技术。传统的大模型训练往往是单向的,也就是说,模型从大量数据中学习,并将结果反馈给用户。交互评估的核心在于,它不仅关注模型的输入输出结果,还强调与用户的互动反馈。通过这种方式,模型能够实时收集用户的反馈,从而在接下来的任务中做出适当调整。这种方法可以有效解决传统模型在面对复杂场景时的适应性问题。

举个例子,如果我们使用某个大模型进行文本生成,传统的模型可能只能根据之前的数据生成固定的回答。而交互评估则允许模型在生成过程中根据用户的实时反馈进行优化,使得生成的内容更加符合实际需求。这不仅提高了模型的实际应用效果,还大大增强了用户的使用体验。

实时关键词:提高准确性与时效性

提到交互评估和动态出题,大家可能会有一个疑问,那就是:如何确保大模型能实时适应变化的需求并生成高质量的内容呢?答案就在于实时关键词的使用。

通过实时捕捉热门关键词,模型可以在生成内容时加入最相关的信息。就像有时我们会遇到TDK生成难题,传统模型往往会出现不精准或者重复的内容,而实时关键词的介入能够为内容的生成提供新的灵感和方向。这种方式不仅提升了生成内容的时效性,更让它在搜索引擎和实际应用中具有更高的曝光度。

批量发布:效率与覆盖面的双赢

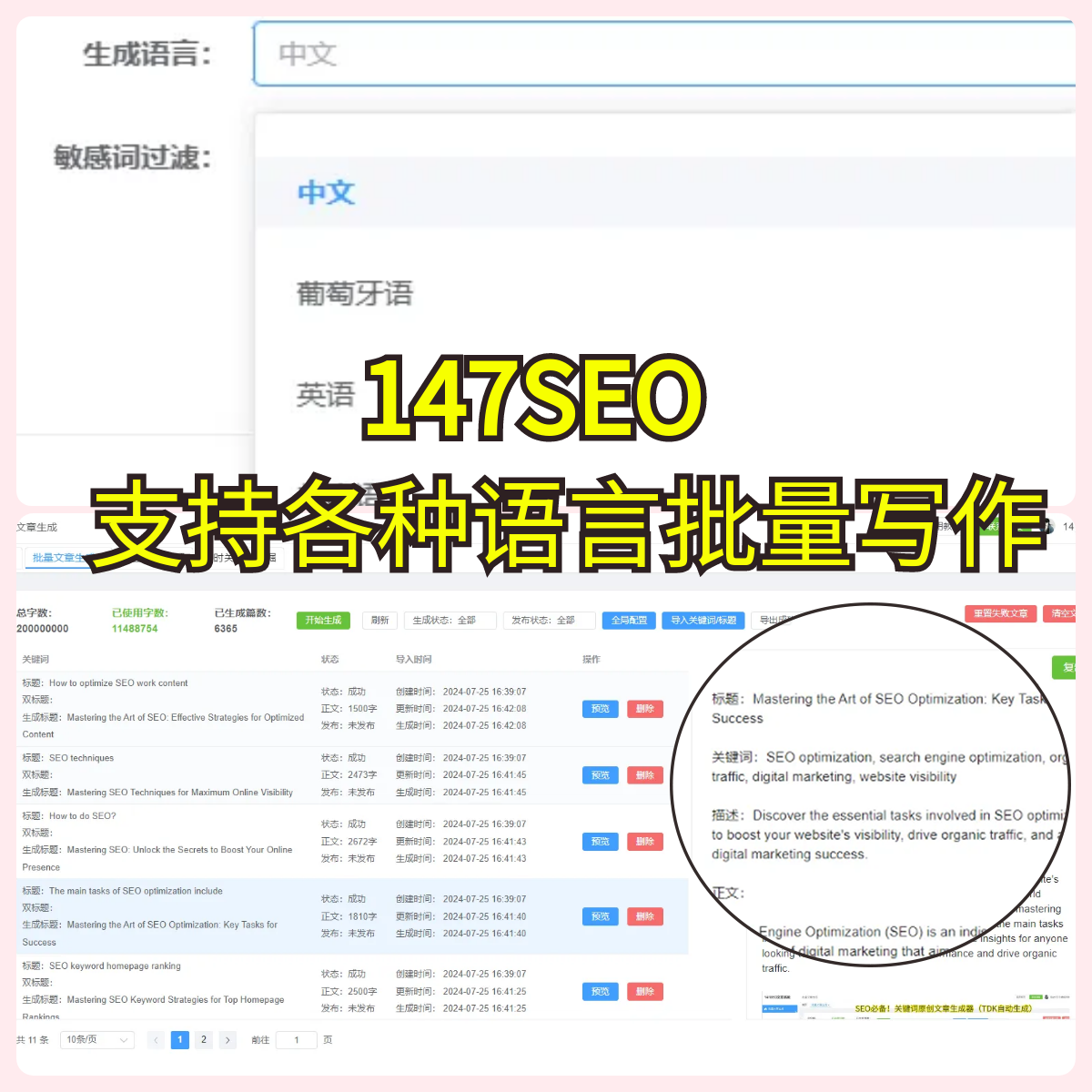

当我们谈到大模型的应用时,效率和覆盖面是两个永远无法忽视的核心问题。在这一方面,很多平台都推出了批量发布功能。通过这种功能,用户可以在多个平台上同时发布内容,极大地提高了内容的传播效率。像好资源AI和西瓜AI等平台的批量发布工具,不仅能帮助用户在多个平台同步发布信息,还能够精准捕捉到目标受众的需求。这种一键发布的模式,不仅让内容传播速度更快,也确保了覆盖面的最大化。

共鸣与未来:AI不再只是工具

通过以上的,我们可以看到,北大的这一创新性研究无疑为大模型的应用提供了全新的视角。从动态出题到交互评估,再到实时关键词和批量发布的实践,AI技术的边界正被不断拓展。我们不再单纯依赖大模型的“记忆”能力,而是让它变得更加灵活、更具适应性。未来,AI将不再仅仅是一个工具,而是能与人类共同进步的智慧伙伴。

正如阿尔伯特·爱因斯坦所说:“智者不会从自己的知识中得出结论,而是会从他们的经验中获得智慧。”大模型的成功,正是在不断与适应中积累经验,而这一点,或许正是它们最值得期待的未来所在。