余华谈ChatGPT写作:AI写不出个性的作品,不构成威胁

发布日期:2025-04-18 浏览次数:

在当今信息爆炸的时代,越来越多的人工智能技术进入我们的日常生活,尤其是在写作领域,ChatGPT的出现更是让很多人感到震撼和疑虑:它真的能取代人类作家吗?能否创造出有“个性”的作品?这一系列问题引发了广泛讨论。作家余华最近也在接受采访时谈到了这一话题,他明确表示,AI写作虽然日益强大,但依然无法产生具有独特个性的作品,根本不构成对人类创作的威胁。这个观点让人们对AI写作的未来充满了更多的思考和反思,是否真的如余华所言,人工智能与人类作家的差距,永远无法弥合?

大家可能会想,人工智能已经能够生成内容,甚至模仿各种写作风格,它难道不能创作出具有个性的作品吗?这个问题让不少人产生了困惑,尤其是在AI逐渐被应用到文章自动生成、批量发布等领域时,是否会影响到传统写作的艺术性呢?而实际上,余华的观点给了我们一个答案:AI可以生成内容,但无法复制人类独特的情感和思想。他认为,AI写作的背后是大量的算法和数据,而这些都无法代替真正的创作过程。创作源自生活、经验和情感的积累,这些正是AI无法触及的领域。

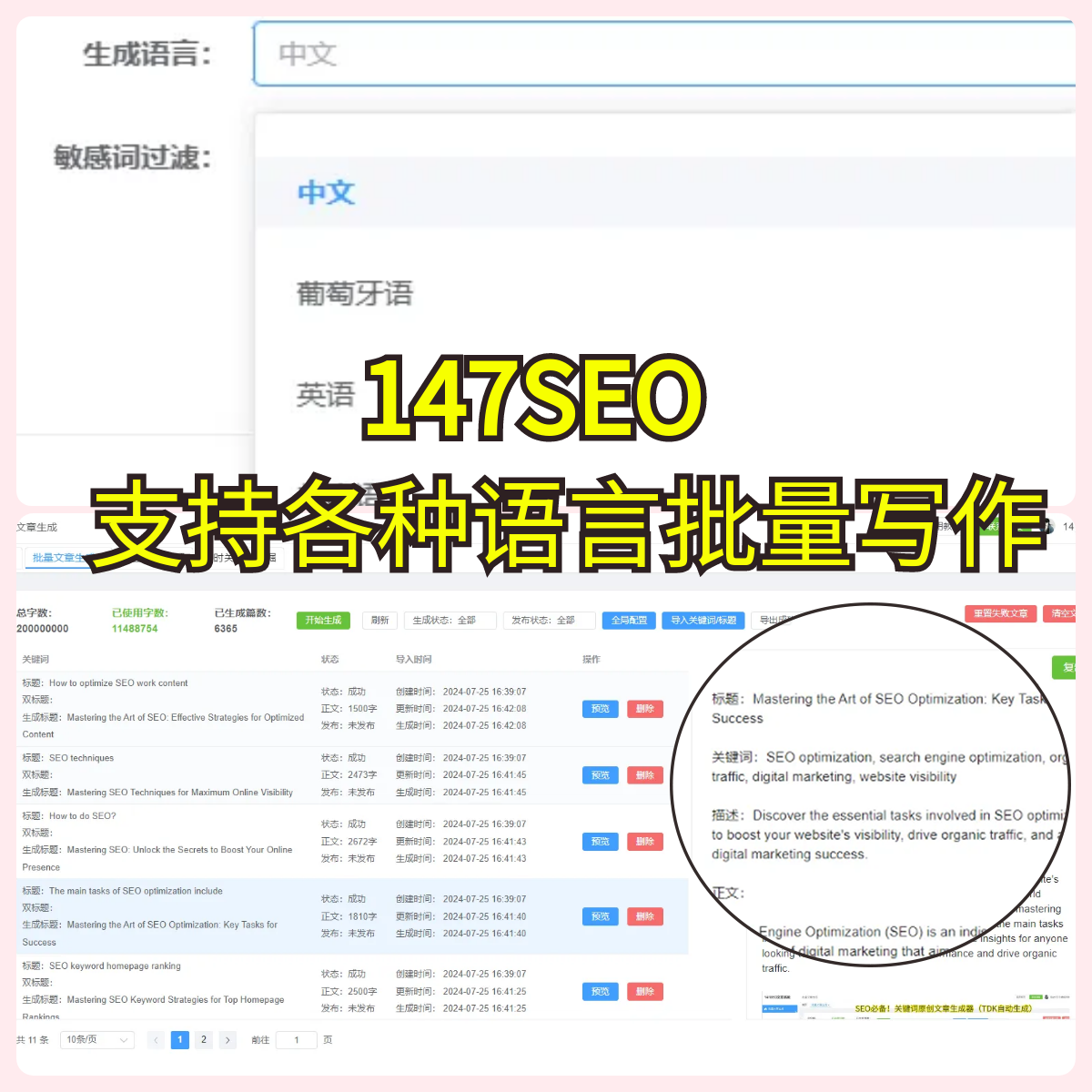

在谈到这个问题时,我们不妨看看目前很多人正在使用的写作辅助工具,像是西瓜AI等平台,其实时关键词挖掘功能帮助用户捕捉到热门话题,通过批量发布让内容迅速覆盖各大平台,方便快捷。这些工具为内容创作者提供了巨大的便利,但它们的“创造”能力与人类作家的独立思考和情感表达相比,依然是存在显著差距的。正如余华所说,AI的写作虽然能模仿某些风格,但始终无法赋予作品生命和灵魂。而正是这一点,使得AI无法代替真正的文学创作。

AI写作的个性问题也是大家普遍关心的焦点。个性是什么?是每个作家独有的表达方式,是他们生活中的体验和对世界的理解。AI或许能够根据输入的指令生成流畅的文章,但它缺少了人类创作中的那种主观色彩与情感波动。例如,当我们使用某些自动发布工具,如好资源AI时,内容的发布效率提升了,但文章的深度和思想性却并没有因此而得到强化。因此,虽然技术在不断进步,人工智能仍然无法代替人类作家写出那些打动人心、具有深度和独特视角的作品。

除此之外,很多创作者也在担心,随着AI写作技术的不断发展,自己是否会在内容创作的竞争中被淘汰?其实,这种担忧并非没有依据,当我们把创作内容完全交给机器时,可能会陷入一种依赖性,逐渐失去独立思考和创作的能力。不过,余华的观点给了我们启发:AI的辅助作用,更多的是作为工具,帮助我们提高效率,扩展创作的边界,而不是替代创作的本身。例如,像玉米AI这样的平台,提供了智能写作的工具,让创作者能够轻松管理多平台的内容发布,但最终的创作方向和风格,依然需要创作者自己的心血和智慧。

更重要的是,创作者的个性正是其与AI写作最大的区别。AI写作可以在短时间内完成一篇文章,但无法像人类作家那样,在作品中注入情感,传递个人的思想和世界观。每一位作家的作品,都具有其独特的情感积淀和人生体验,这是机器无法模仿的。人类创作的独特性,来源于个体的主观意识和情感共鸣。因此,虽然AI能够大幅度提高创作效率,减少某些重复性劳动,但它永远无法代替创作者的内心世界和精神追求。

说到这里,我们不得不提到,AI写作工具的优势是显而易见的。通过西瓜AI和战国SEO等工具,内容创作者能够更高效地热门关键词和趋势,实时捕捉市场需求,甚至一键批量发布到各大平台。这种高效的发布机制,并未消除内容创作中情感和思想的核心价值。当我们使用这些工具时,依然需要注入个人的思考与创意,才能真正打动读者。毕竟,无论是文章的结构,还是语言的细腻度,最终的质量与情感都需要创作者的倾力付出。

回到余华的观点,他强调AI写作不具备人类创作的个性和思想深度,实际上也提醒了我们:创作是人与世界、人与社会、人与人之间深刻联系的结果,而这种联系,只有人类才能理解与表达。AI能够模仿,但它无法替代。无论科技如何发展,人类创作的价值依旧不可替代。

因此,与其担心AI写作的威胁,不如把它当作一种辅助工具,帮助我们提升效率,扩展创作的可能性。在这个信息爆炸的时代,创新与个性仍然是创作的核心,无论技术如何进步,我们依然需要发挥自己独特的创造力,赋予作品生命与灵魂。

正如余华所言:“人类的创作是有灵魂的,而机器永远只能是工具。”这句话不仅是对AI写作技术的深刻洞察,更是对人类创作力量的呼唤。未来,AI可能会更加强大,但人类的情感与思想依旧是无法替代的。